‘অর্ধ সত্য’ তো জনরা অনুযায়ী একটা কপ ড্রামা। কিন্তু আদতে এই সিনেমার জায়গা অতখানি সংকীর্ণ নয়। কপ-ড্রামা বললে একটা মেইনস্ট্রিম জনরার ভাব মাথায় গেড়ে বসে। অথচ এটা আদ্যোপান্ত চরিত্রনির্ভর ড্রামা বা ক্যারেক্টার ড্রামা। একইসাথে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, মাফিয়া রাজনীতি, পুলিশি ভায়োলেন্স ও সমাজ বাস্তবতার দলিল! আজকের বলিউড এমন সিনেমা বানানোর কথা সহসা চিন্তাই করবে না। অথচ আশির দশকে, সেই প্যারালাল মুভমেন্টের সময় এই ধরনের সিনেমাগুলো হতো।

শৈল্পিক তত্ত্ব ও নৈপুণ্যে ভারী হয়ে উঠবার একটা সৎ প্রচেষ্টা এই সিনেমাগুলোয় ছিল। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত পরিচালক এবং চিত্রগ্রাহক গোবিন্দ নিহালিনী। প্যারালাল সিনেমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তিনি। এবং এটাও প্যারালাল মুভমেন্টের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সিনেমা। ব্যাপারটি খুবই হতাশার যে এমন কপ-ড্রামা আশির দশকে হয়েছে, কিন্তু ওই অলংকারের উপর এখনকার ফর্মুলা বানানো মিডিওকোর রোহিত শেট্টিরা গড়পড়তা, জরাজীর্ণ, তলহীন সব কপ সিনেমা বানিয়ে আবার ব্যবসা দ্বিগুণ করতে কপ ইউনিভার্স অব্দি বানিয়ে ফেলেছেন।

অথচ, ‘অর্ধ সত্য’তেও একজন সৎ পুলিশ অফিসার আছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার প্যাঁচ আছে। মাফিয়াদের রাজত্ব আছে, যারা আইন ও আইনের রক্ষককে মানিব্যাগের ফাঁকে জমাট থাকা ধুলো বৈ অন্য কিছু মনে করে না। প্রেমের কোণও আছে, যে প্রেম ছকবাধা বলিউডি প্রেম না। এই প্রেমে কাব্যিক ভাব আছে। ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা আছে। এবং সিনেমার দুই চরিত্র, অনন্ত এবং জ্যোৎস্না শুধু প্রেমই করে না, বরং দুই মতাদর্শ ধারণ করা দুজন সেসব নিয়ে তর্কের আলাপেও জড়ায়। সকল পরিচিত অলঙ্কার এই সিনেমায় আছে। বরং এই সিনেমার বাঁকগুলো দিয়ে পরবর্তী কালের কপ ঘরানার হিন্দী সিনেমাগুলো এই ছক পেয়েছে। কিন্তু এই সিনেমায় এমন এক ট্রিটমেন্ট আছে, যা বাণিজ্যিক সিনেমার ফাঁপা গল্পে পাওয়া যাবে না।

‘অর্ধ সত্য’ কোনো একমাত্রিক সিনেমা নয়৷ এখানে সৎ পুলিশ অফিসার অনন্ত ভেলাংকারকে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু একটা এমন কোণ তার চরিত্রে পাই, যে কোণ নিয়ে অন্য কোনো বলিউডি কপ-ড্রামা কখনো কাজ করেনি; এই যুগে এসেও। অনন্ত ভেলাংকার হিরো, তবে আর্কিটাইপেই সীমাবদ্ধ হয়নি। সে সৎ, মানুষকে ন্যায় দিতে চায়। রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার কাছে সেই ন্যায়ের চিন্তা বাধা পড়ে যায়। এবং তখন গিয়েই ভেলাংকারের অন্য একটা চারিত্রিক কোণ সামনে আসে। তার মধ্যে প্রবল ক্রোধ কাজ করে। এই ঝাল সে মেটায় তুলনামূলক লঘু অপরাধ করা কিংবা নির্দোষ কোনো মানুষকে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ইচ্ছামতো পিটিয়ে। তার মাস্কিউলিনিটি, পোশাকের গরম সে দেখাতে পারে সাধারণ ছিঁচকে চোরদের উপরই। তার পুলিশি ক্ষমতা খাটে শুধু ওদের ক্ষেত্রেই। নেতার ছেলে, নেতার লোককে অপরাধী প্রমাণের পরও যেতে দেওয়ার মধ্য দিয়ে জাগা সেই অক্ষম ক্রোধকে সে শীতল করে ক্ষমতাহীনদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করে। লঘু পাপে গুরুদন্ড।

না, অনন্ত ভেলাংকার কোনো ভিলেন নয়। তবে সে নির্দোষও নয়। সে জানে পুলিশের এই পোশাক তাকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছে। সে দেখতে পায়, সেই ক্ষমতা কোন ক্ষমতাবান কালপ্রিটদের উপর প্রয়োগ করা যায় না। তখন যুবক বয়সের সেই গরম রক্তের স্রোত নেমে আসে, বাসের মধ্যে তার প্রেমিকার শরীরে হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত লেগে যাওয়া লোকটির উপর, কিংবা মোবাইল চুরি না করেও বা পেটের ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে চুরি করা লোকটির উপর। সে নিজেও জানে না কোন দোষটা সে করছে। সে শুধু ক্ষমতা প্রদর্শনের জায়গাটা বেছে নিচ্ছে। এই হিসেবে ভেলাংকার নিজেও আছে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী সেসকল নেতা কিংবা মাফিয়ার কাতারে। অচেতনেই প্রভুত্বপূর্ণ ব্যবহার সে দুর্বলের উপর চাপিয়ে করছে। শুধুমাত্র এই পুলিশি পোশাকের জোরে।

তবে ভেলাংকারের মাঝে এই টক্সিক মাস্কিউলিনিটি শুধু সিস্টেম থেকে আসেনি, তার শেকড় থেকে এসেছে। ছোটবেলায় সে-ও তার পুলিশ বাপকে দেখেছে তার মায়ের ছোটখাট ভুলের জন্য আচ্ছামতো মারধর করতে। ক্ষমতাবান অপরাধী পেটাতে না পারুক, বউ তো আছেই। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুরুষের ক্ষমতাই তো এতে প্রদর্শিত হচ্ছে। ভেলাংকার বোবা চোখে শুধু মায়ের ক্রন্দন, প্রহারের দৃশ্যই দেখেছে আর ভেতরে জমিয়েছে সব জেদ। সেই জেদ আরো জড়ো হয় এবং শক্ত হয় যখন যে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পুলিশে জয়েন করেছিল, সেই উদ্দেশ্য ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার গ্লানিতে। রাজনৈতিক মদদপুষ্টদের কিছু করতে না পারার গ্লানি আর ছোটবেলায় বাবার উপর সেই ঘৃণা; ক্রোধ (বাবা অমরিশ পুরির সাথে তর্কের এবং বাবাকে সরাসরি “তুই” সম্বোধন করে ভেতরের সকল ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলার সেই অসামান্য এবং ওজনদার সেই ড্রামাটিক দৃশ্যেই যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে), বংশীয়ক্রমে পাওয়া সেই মাস্কিউলিনিটি সব একসাথে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো উদগিরিত হয় যখন কোনো পুঁটিমাছকে বাগে পায়। এমন একটা জটিল মনস্তত্ত্বের চরিত্র নিয়ে আশির দশকের বলিউডে এমন চিত্রায়ণের কথা ভাবাই যায় না, আজকের ভগ্নদশা দেখে। বাবা-ছেলের ওই মুখোমুখি তর্কের দৃশ্যটাই তো বিরল।

অনন্ত ভেলাংকার যখন তার ভালোবাসার মানুষ জ্যোৎস্নার সাথে শেষবার দেখা করে, সেবার জ্যোৎস্না তাকে স্পষ্ট মনে করিয়ে দেয়, সে-ও ওই ক্ষমতাবানদের চেয়ে ভালো কেউ নয়। সে-ও তার পোশাকের ক্ষমতার অপব্যবহারই করেছে। ভেলাংকার বার বার বলতে চায়, পুলিশ ভালো কাজ করলেও মানুষ, মিডিয়া বলতে চায় না। তারা রঙ চড়িয়ে সবকিছুকে গুরুতর করে তোলে। দুজনের দীর্ঘ আলাপের সেই দৃশ্যে পুলিস ভায়োলেন্সের চিত্র আরো স্পষ্ট এবং আক্ষরিক হয়ে সামনে আসে। লুটেরাদের ধরতে গিয়ে পুলিশ আইন বহির্ভূত হত্যা অর্থাৎ ক্রসফায়ার করেছে; আবার কোথাও থানাতেই পুলিশেরা এক তরুণীকে গণধর্ষণ করেছে; কোথাও হাজতে জিজ্ঞাসাবাদের নামে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে- এসকল পেপারকাটিং ইনসার্ট শটে জোড়া লাগিয়ে পরিচালক নিহালিনী পুলিশি সহিংসতার চিত্রকে আরো অভিঘাতী রূপ দিয়েছেন।

জ্যোৎস্না একটা সেমিনারে যায় যেখানে বক্তা বলছিলেন, পুলিশের জনগণের বন্ধু না হয়ে কীভাবে ক্রমশ বিপরীত অবস্থানে যাচ্ছিলেন। কীভাবে বিশ্বাস আর আন্তঃসম্পর্ক ভেঙে পড়ছিল। গোবিন্দ নিহালিনী ওই দৃশ্য শুধু বক্তব্যের খাতিরে নয়, বরং তৎকালীন সমাজবাস্তবতার চিত্র তুলে ধরতে রেখেছিলেন। একদিকে মাফিয়াদের আগ্রাসন বাড়ছেই, আরেকদিকে ন্যায়ের ধারণা বাধা পড়ছে। গোটা সামাজিক সিস্টেম যেভাবে দূষিত হচ্ছে, নৈতিকতার ধারণা ও বিশ্বাস যেভাবে ধসে পড়ছে; গোটা সিনেমাটা তো সেই বিস্তারিত চিত্রই তুলে ধরে৷ শেষদিকের একটি দৃশ্যে, ভেলাংকারের হেফাজতে এক সাধারণ মানুষ যখন মারা পড়ে এবং এরপর সে যখন ওই রামা শেট্টি মাস্তানের কাছেই যায় তার ব্যাজ বাঁচাতে; ওই দৃশ্য দিয়েই গোটা গ্যামাট পূর্ণ হয়। বৃত্ত পূর্ণ হয়।

অনন্ত ভেলাংকারের সততা আর ন্যায়ের ধারণা তখন বাস্তবের সামাজিক সিস্টেমের মতোই ভূলুণ্ঠিত হয়। কী সাহসী আর সুতীব্র লেখনীর চিত্রনাট্য এই সিনেমার ছিল, তা আরো বেশি করে অনুভূত হয়। জোৎস্নার মুখে শোনা, মারাঠি ভাষার কবি দিলীপ চিত্রের সেই বিখ্যাত কবিতার শেষ দুটি শব্দ, “অর্ধ সত্য”ই তার মাথায় ঘুরতে থাকে। আত্মোপলব্ধি এবং আত্মপক্ষ সমর্পণের অসাধারণ এক সমাপ্তিদৃশ্যের সূচনা তখন ঘটে।

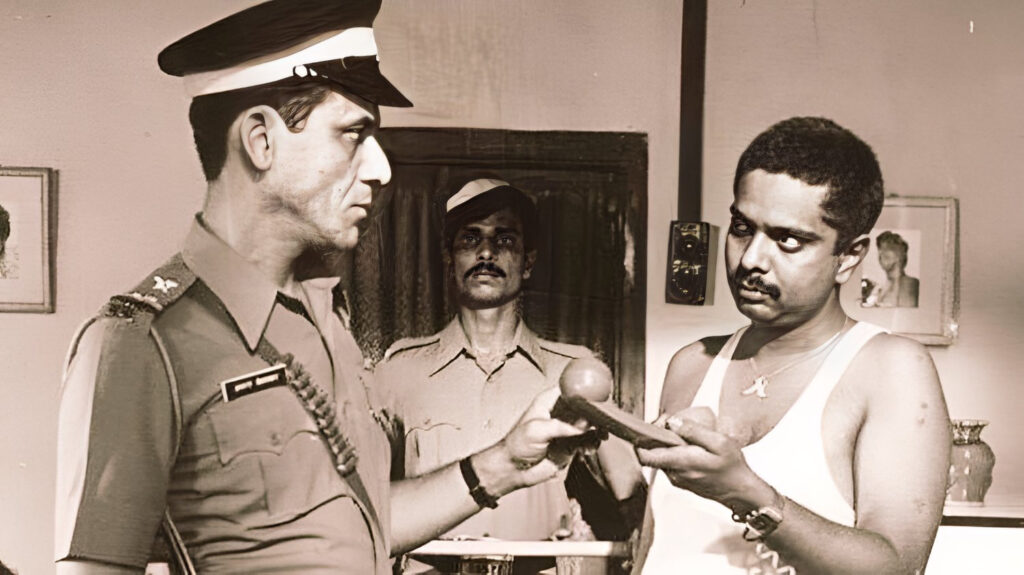

গোবিন্দ নিহালিনী এক রূঢ়, তীব্রতাসম্পন্ন সমাজবাস্তবতার দলিলই চিত্রিত করেছেন ওম পুরি, স্মিতা পাটিল, অমরিশ পুরিদের মতো শক্তিশালী; পর্দা শাসন করার মতো দক্ষতা রাখা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সমন্বিত করে। ওম পুরির চেহারায় থাকা প্রত্যেকটি দাগের মতোই গোবিন্দ নিহালিনী তার ক্যামেরা ও তার বয়ানে, সমাজ এবং সিস্টেমের গায়ে জড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি দাগকে সুস্পষ্ট, তীর্যক করে তুলেছেন ‘অর্ধ সত্য’ সিনেমায়।